柿川夜桜閑話 47 柿川文学散歩-井月と山頭火

追い回し橋をはさんで2基の句碑がある。

井上井月と種田山頭火とある。

井月は、長岡出身の俳人で北越戦争に従軍した後各地を転々とし、信州伊那谷を放浪した。その井月に憧れて山頭火は長岡に来た。(1936.5.30)そこで詠まれた句にある図書館というには互尊文庫である。

句碑の文字に雪をそっと埋めてみた。

井上 井月(いのうえ せいげつ)(1822 – 1887)

島影のささぬ日はなし青簾

種田 山頭火(たねだ さんとうか)(1882 – 1940)

図書館はいつも ひっそり と 松の秀

画像

柿川2022年元旦

井上 井月句碑-追い回し橋上流

種田 山頭火句碑-追い回し橋下流

本文

「ほかいびと」の放浪の俳人。井上井月は謎に包まれてますが長岡藩出身といわれてます。

その縁で長岡に井月の句碑が6箇所あるそうです。

長岡井月会の大星光史先生がかつて建立に尽力したと人づてによく聞いてます。

とりあえず行ける範囲で巡礼しました。

「行暮し越路や榾の遠明り」

・西蔵王の金峰神社

看板もないので探しましたが敷地に入ってすぐ右側にありました。

結構、大きいので句碑だとは気づかず通り過ぎてました。

「何処やらに鶴の声聞く霞かな」

・悠久山・蒼柴神社

こちらはさすがに大きな神社で河井継之助や松岡譲など長岡ゆかりの偉人の碑がたくさんあり、ちょっとしたワンダーランド。そのために案内板がきちんと設置してありました。

今回、上映するに当たっていろいろ井月の句を読みましたが、この句が井月の心情を思うととても響きます。

「ほかいびと」はこの句を想起させるシーンを長岡で撮影してます。

「朝霧のままで手向けん蓮の花」

「たち損ね帰りおくれて行くつばめ」

・柿町 広西寺

長岡中心部から遠く離れた柿町。

こんなとこ、初めて来たなぁと探しまくって到達したお寺。

私有地にあるので事前に見学したいと伝えご住職は快く案内していただきました。

句碑の表が「朝霧の~」で裏側に「たち損ね~」なのですが、

珍客相手にご住職はこの「立ち損ね~」の井月直筆の短冊を所有しており、見せていただきました。

ありがとうございます。

「島影のささぬ日はなし青簾」

・旭町・柿川緑道

今回の会場、アオーレ長岡に一番近く歩いていける距離にある句碑。

観賞後に目にするのもいいのではと思ってます。

・先の柿川沿いの井月の句碑から下流に向かって歩いてすぐに種田山頭火の句碑があります。

「ほかいびと」では井月に憧れた山頭火が井月の墓参りに来たエピソードもあるので、

この並びは面白いと思いました。

「図書館はいつもひっそりと松の秀」

*このほか、成願寺にある句碑は現在立ち入り禁止。

栃倉酒造へは時間切れでまたの機に行ってみようと思ってます。

山頭火の句碑

山頭火ポートレート

山頭火句碑

所在地 殿町2丁目(柿川・追廻橋横)

山頭火ポートレート

撮影者:小林銀汀(本名国三郎)

明治22年長岡市の写真業の家に生まれる。

長岡中学在学中から句作に励む。井泉水賞受賞、昭和52年死去。

種田山頭火

「ひょうひょうとして風の如く、酒を愛し漂泊のなかで自由律俳句を作った」

- 明治15年

山口県防府市に生まれる。

- 25年

母ふさ死去。

- 34年

早稲田大学予科入学、後文科に進学する。

- 39年

早稲田大学を病気にて退学。

- 42年

結婚。

- 44年

荻原井泉水に師事し、新傾向俳句雑誌「層雲」に投句しはじめる

- 大正 9年

妻サキノと離婚。

- 12年

関東大震災、熊本に帰る。

- 14年

出家得度し禅僧となる。

- 15年

行乞行脚の旅に出る。

- 昭和 7年

6月「層雲」俳友の好意により第一句集「鉢の子」を出版する。

- 11年

2月第四句集「雑草風景」を出版する。

5月末長岡に立ち寄る(小林銀汀宅へ滞在)。 - 12年

8月第五句集「柿の葉」を出版する。

- 15年

7月第七句集「鴉」を出版する。

10月11日松山にて死去。

和田書店発行

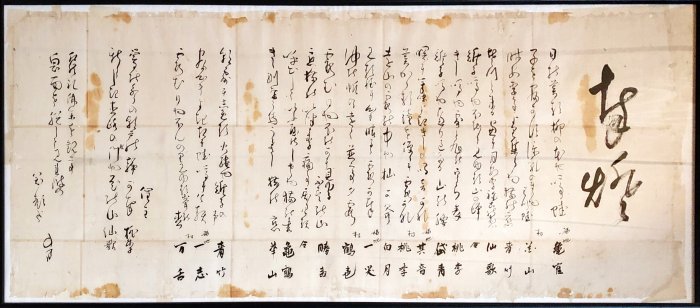

俳人:山頭火遺稿「愚を守る」より抜粋

長岡の俳友小林銀汀宅の2階より若葉ふりそそぐ隣接の互尊文庫を眺めてつくる

「図書館はいつも ひっそり と 松の秀」

昭和11年5月31日作

井月の生涯

この伝記は、もともと児童向けに書いたものですが(大きい文字の部分)、そこに補足・異説・推論などを書き加えて(小さい文字の部分)、大人の方にも読んでいただけるようにしました。みなさまの検証に耐えうるよう、できる限り典拠を示しましたが、至らない点につきましては何とぞご指摘・ご教授をお願いいたします。

一、俳諧集をつくる旅

井月(せいげつ)は、文政5年(1822年)、越後の長岡藩で生まれたらしいのですが、若い頃のことは何一つわかっていません。過去のことを聞かれても、口をつぐんで答えなかったといいます。本名は井上克三(いのうえ かつぞう)といったそうで、だとすれば武家の三男坊でしょうか。どこで誰に学んだのかわかりませんが、家を出て、俳諧師になる道を選び、「柳の家 井月(やなぎのや せいげつ)」と名乗るようになりました。本名の「井上」から一字をとって、井月としたのかも知れません。

井月の出生地については、長岡のほかに、高田、新発田などの説があるが[高津才次郎奮戦記p.9]、本人が高遠藩の家老の前で「越の長岡の産まれ」と言っている[新編井月全集p.460]。長岡藩士と書かれた文献があり[漂泊の俳人井上井月p.32]、武家の出身だったのだろう[新編井月全集p.554]。刀剣に詳しかったようで[何処やらに井上井月p.33]、剣道に優れ[伊那の俳人p.38]、槍を使いこなすこともできたらしい[俳人井月p.119]。囲碁をたしなみ、決して汚い打ち方をしなかったという[高津才次郎奮戦記p.13]。

いっぽうで、長岡城下の千手町で刀研ぎをしていた家だという説もある[漂泊の俳人井上井月p.34]。また、旧栃尾市の一ノ渡戸の医師・雄斎だという説もある[高津才次郎奮戦記p.49]。新潟市の酒屋の生まれという説もあったらしい[新編井月全集p.602]。高田の百石取りの跡目(=裕福な武家の跡取り息子)という説もある[新編井月全集p.602]。本人が何も語らないから、きっとさまざまな憶測を呼んだのだろう。

本名については、勝造や勝之進という説があり、勝蔵とする文献もあるが、本人は書簡に「井上克三」と書いている[新編井月全集p.522, 554, 614, 637]。名前に「三」の字が付いているからといって三男坊とは断言できないが、江戸時代の武家の次男坊・三男坊というものは、藩からお役目を与えられることもなく、婿養子の縁談がない限り結婚もできず、長男の家で居候として生涯を送るしかなかったらしい。井月は、家を出て自分の力で生きてみたかったのだろうか。あるいは家を出ざるを得なかったのか。

家を出た動機については、「君侯を諌めて容れられなかった」「尊王佐幕の問題で同輩に峰打を加えて去った」「窮屈な武家奉公を厭うて放浪の旅に出た」「十八の時争論の結果人をあやめて兄に江戸へ拉して行かれた」といった説がある[新編井月全集p.602]。また、「参勤交代の途中から逃れて、碓氷からまず安曇野に入り、それから伊那峡に来た」という説もある[高津才次郎奮戦記p.11]。しかし井月は、その後も越後の俳人たちと数多く交流しているし[越後獅子・家づと集に出ている交友関係]、母親の墓へお参りもしている[新編井月全集p.463]。故郷を捨てたのではなく、故郷を追われたのでもなく、平和的に俳諧師になったのではなかろうか。

井月は、江戸の昌平坂学問所(現在の東京大学の前身)の総長・佐藤一斎のところで学んだという説がある[高津才次郎奮戦記p.73]。ただし、昌平坂学問所に井月が在籍していた記録は見つかっていない[漂泊の俳人井上井月p.37]。あるいは、水戸に遊学して尊王思想を学んだ、という説もある[俳人井月幕末維新風狂に死すp.181]。

俳諧師にとって、旅は大切な仕事でした。井月は、行く先々で人と出会い、仲間や門人を作り、交流を深めました。そうやって知り合った人たちから、俳句を集めて「俳諧集」を作ろうとしていたのです。

井月が信州に来る前に、訪れていたであろう場所。俳諧集『越後獅子』や『家づと集』に収録されている俳人の数[新編井月全集p.604]で色分けしてみた。黄は5人未満。橙は10人未満。赤は20人未満。紫は50人以上。地元の越後がダントツである。次いで、三大都市圏(関東・中京・関西)で多くの俳人と交流している。なお、陸奥・出羽は2ヶ国あわせても4人しかおらず、東北全域を回ったわけではないのだろう。旅日記などが発見されていないので、推測の域を出ないけれども。井月は信州に入り、嘉永年間(1848~1855年)には中野や善光寺のあたりに現れています。その後、どういうルートを通ったかわかりませんが、南へ南へ旅を続け、安政年間(1855~1860年)には伊那谷へ到達していたと思われます。

中野市には27歳のとき、善光寺平には31歳のときに到達していたらしい[新編井月全集p.626]。俳諧集『家づと集』を見ると、中野市や善光寺平で、かなりの数の俳人たちと交流している。特に善光寺では、大勧進の役人・木鵞という人物に世話になったのだろう[新編井月全集p.627]。伊那谷へ到達したのは37歳の頃らしい[新編井月全集p.627]。善光寺平から伊那谷までのルートは分かっていないが、伊那谷で出版した俳諧集『越後獅子』に、松本や諏訪の俳人がたくさん載っているので、当然伊那谷に入る前に交流をしたのだろう。

井月は一人旅ではなく、史山という男と一緒に伊那谷へ来た、という説がある[流浪の俳人井月の人と作品p.6、霞松の証言]。史山は、『紅葉の摺もの』に雲客、『家づと集』に仏徒と書いてある。つまり善光寺に滞在していた行脚俳人だったのだろう。

伊那谷を代表する山、中央アルプス駒ヶ岳。地元の人たちは「西駒」と呼んでいる。天気予報がなかった時代、伊那谷の人々は、駒ヶ岳のそびえる西の空を見て、明日の天気を占ったのだろう。井月も、この山を見ながら旅をしたに違いない。北アルプスや南アルプスのような勇壮さは無いが、美しいカールが特徴的。

南駒ヶ岳。こちらもカールが特徴的だが、駒ヶ岳よりもゴツゴツした印象を受ける。井月も、伊那谷を南下しながら、趣きを変えてゆくアルプスの表情を楽しんだのだろう。「見る度に珍らし霧の駒が岳 井月」食べ物や泊まる場所はどうしたのでしょうか。井月は、俳諧を趣味にしている人の家や、学識のある寺子屋の師匠のところなどを、泊まり歩いて暮らしました。また、お酒が大好きだったので、酒屋に泊めてもらうことも多かったようです。そしてお酒や食事をいただくと、「千両千両」と言って喜び、お礼に俳句を書きました。井月の字はとても上手だったので、村人たちはありがたいと言って喜んでくれたのです。

いわゆる名家、旧家、知識人のところ、俳諧に興味のある人のところに泊まったらしいが、しかし俳臭のない処や、吝嗇(けち)の家や、酒を提供しない家などには、決して立ち寄らなかったという[新編井月全集p.557]。また、泊まるところがなければ、野宿もしたようである[新編井月全集p.565]。

伊那谷における井月の最初の足跡は、駒ヶ根市中沢の、梅月という人物の「発句書抜帳」に残されているという[新編井月全集p.627]。梅月は寺子屋を営む知識人であった。初めて訪れた土地で、井月はまず、梅月のような寺子屋師匠のところを訪問し、そこから人脈を広げていったのではなかろうか。学問の話ができるし、親しくなれば、俳諧を趣味にしている村の名士などを紹介してもらえたのだろう。

伊那谷に現れたころの井月は、紋付き黒羽二重の羽織を着て、白小倉の袴をはき、菅の深編笠をがぶり、木刀をさしていたという。浪人じみた、ものすごい格好だったらしい[新編井月全集p.558, 581]。そのときの木刀は現存し、イベントで展示されたことがある[伊那路2017年2月号p.37]。井月が自ら、蓮根三節の形に彫ったものだという[高津才次郎奮戦記p.54]。きっと手先が器用だったのだろう、井月は、印鑑なども自分で彫ることができた[新編井月全集p.567]。

井月は、上伊那郡中川村の四徳という集落が、特に気に入ったらしい。陸の孤島のような山深い土地でありながら、風流をたしなむ風潮があったという[四徳誌p.349]。もともと、野外という名の年老いた俳人が四徳に出入りしていて、俳諧の指導をしていたらしいが、若い井月が代わりに指導をするようになった、という説もある[何処やらに井上井月p.158]。四徳は、水の流れに恵まれており、麗しい水郷の趣があるが、しかしこの流れが、昭和36年(1961年)に濁流となって大災害を引き起こした。人々は復旧を断念、全戸移住が決まり、無人地帯となってしまったのである。宅地の跡や、苔むした人工物のなごりがあちこちに見られ、ここが井月が愛した土地かと思うと、いたたまれなくなる。

信州の南端まで行き着いた井月は、飯田城下で『紅葉の摺もの(もみじのすりもの)』という俳諧集を出版しました。文久2年(1862年)、数え歳で41歳のときのことでした。

『紅葉の摺もの』(筆者所蔵品)。新編井月全集p.473には『まし水』という仮題で載っている。出版の地は、柳の家宿願稿[新編井月全集p.463]に「飯田におゐて」とある。この俳諧集の巻末には、中川村の人たちが名を連ねており、特に133番の桂雅・135番の烏孝は、中川村四徳の人だが飯田に出て俳諧を学んだ経歴がある[四徳誌p.350]。この2人の人脈や協力によって、飯田での出版が実現したのかも知れない。そして137番目は「后の月松風さそふひかりかな 井月」という句で結ばれている。后の月(のちのつき)は十三夜の名月のこと。「松風」は源氏物語の第18帖のことで、光源氏を想いながら寂しく松風の音を聞いている明石の君の様子を連想させる。つまり、「十五夜の月の満ち足りた光とは違い、十三夜の月の光は、物寂しい松風を誘うようだ」といった意味であろう。いかにも古典に精通した俳諧師の句、といった感じである。

井月は、信州の南端、現在の阿南町まで行って引き返したのだろう。110番の恩沢は、阿南町富草にある[新編井月全集p.497 キンサハは誤り、同p.503 口沢も誤り]。

飯田で『紅葉の摺もの』を出版したこの年、井月は史山といっしょに岐阜県の関市まで足を伸ばし、惟然(芭蕉の弟子の一人)の弁慶庵を訪れたという説がある[俳人井月幕末維新風狂に死すp.34]。清内路峠を越えて行ったのだろうか。弁慶庵の揮毫帳に俳句を書き残している。その後、史山は関西へ行って活動したらしい[長野県俳人名大辞典p.394]。

井月は、引き返して北上し、伊那の高遠城下まで戻ってきました。そして、2つ目の俳諧集である『越後獅子』を出版したのです。高遠藩の家老・岡村菊叟(きくそう)に謁見し、序文を書いてもらっています。身分もお金もない者が、藩の家老に会うなど、当時としてはすごいことだったと思われます。文久3年(1863年)、数え歳で42歳のときのことでした。

『越後獅子』の復刻版(昭和55年、宮脇昌三氏による)。この俳諧集は、「ほととぎす旅なれ衣脱日かな 井月」という句で結ばれている。諸国行脚の旅暮らしを終えて、伊那谷にとどまることを決めた気持ちが詠まれている句だと、従来は解釈されてきた。しかしこのときの井月は、伊那谷で旅を終わらせるつもりは毛頭なく、信州全土の制覇を目指していたのではなかろうか。さらに、ゆくゆくは故郷へ帰って錦を飾るつもりではなかったか。事実、『越後獅子』の301番目には、先輩俳諧師・野外が「因深き井月叟の帰郷を祝して」という詞書(ことばがき)を添えた句を贈っている[井月編俳諧三部集p.68]。井月が伊那谷にとどまろうとしていたのなら、このような詞書を贈るはずがない。井月を高遠藩の家老に引き合わせたのは、伊那市美篶の、玉斎という人物だという説がある[漂泊の俳人井上井月p.11]。玉斎は寺子屋を営む知識人であり、画才もあって、若い頃の井月の肖像画を描いている[新編井月全集p.17]。あるいは、伊那市美篶の出身で、京の俳壇で活躍した五律という俳人の紹介ではないか、という説もある[漂泊の俳人井上井月p.41]。五律の句は6番目に載っている。

井月はさらに北上し、善光寺まで戻ってきました。そして、善光寺の宿坊に滞在し、これまで信州で集めた俳句をまとめ上げて、3番目の俳諧集である『家づと集』を出版したのです。元治元年(1864年)、数え歳で43歳のときのことでした。

『家づと集』(筆者所蔵品)。巻末は「しほらしくもいとなつかし ちりそめてから盛なりはぎの花 井月」という句で結ばれている。伊那谷から善光寺へ戻って、なつかしい仲間たちに再会できた嬉しさを「いとなつかし」に込めたのだろう。そして「散り初めてから盛り」というのは、井月自身のことか。「信州を制覇して、まだまだこれからが自分の最盛期だ」といった意味かもしれない。この本の序文は、宿坊の住職だった梅塘(ばいとう)が書いている[新編井月全集p.461]。それによれば、「井月は前年、僧侶の姿で私のところを訪ねてきて以来、便りもよこさなかったが、今年の6月の末、暑さ堪えがたい折に、再びやってきた」という。普段は羽織・袴を着ていたはずの井月が、旅の修行僧の格好をして別れにやって来た、というわけである。善光寺のお坊さんから服をもらったのだろうか。それにしても、善光寺を出発した井月が、伊那谷を巡り歩いて飯田城下・高遠城下で出版を行い、善光寺に帰ってきたとすれば、最低でも2年は経過していただろう。「前年」は、前の年という意味ではなく、過ぎ去った年、先年、といった意味ではないだろうか[新編井月全集p.628の年譜では、文字通り「前年」と解釈しているけれども]。

善光寺の境内のいちばん外れに、井月を記念した句碑が建てられている。なお、井月が泊まったのは「宝勝院」という名の宿坊だったが、現存していない[新編井月全集p.461]。

「家づと」とは、手みやげという意味です。井月は、出来上がった俳諧集を手みやげにして故郷の越後へ帰り、母親の墓参りをしたと思われます。

『紅葉の摺もの』『越後獅子』『家づと集』に収録されている俳人がどこの人なのか、長野県俳人名大辞典で調べて、点で打ってみた。ほぼ信州を制覇したと言ってよいだろう。

第1俳諧集『紅葉の摺もの』では、青の地域を中心に収録。つまり伊那谷のみ。

第2俳諧集『越後獅子』では、赤+青の地域を中心に収録。つまり中南信。

第3俳諧集『家づと集』では、赤+青+緑の地域を中心に収録。つまり中南信+東北信。この偉業を、わずか3年間で成し遂げられたのだろうか。あらかじめ東北信で俳句を集めておいてから、伊那谷へ向かったのかもしれない。長野県西部が空白地帯となっているが、大町・安曇野方面は、かつて松本藩の管轄だったので、もしかしたら「松本」とひとくくりにしている俳人の中に含まれているのかも知れない。また、木曽は1名だけ収録されている。木曽ではじっくり俳人たちと交流する機会がなかったのだろうか。

二、芭蕉堂を作りたい

時代は幕末です。尊王倒幕の波が、越後へと押し寄せていました。慶応4年(1868年)、戊辰戦争が起こります。幕府側についた長岡藩は、新政府軍の激しい攻撃を受け、何もかも焼かれてしまったのです。この年の冬、井月は再び伊那谷に現れました。なぜ伊那谷だったのでしょうか。戦火を逃れて、信州の中でもできるだけ越後から遠い、伊那谷へ行って暮らそうと思ったのかもしれません。

この画像は井月に直接関係する資料ではないが、新政府軍の様子である(筆者所蔵の絵葉書)。三角帽子をかぶり、銃や大砲で攻めかかる。越後の戦いは慶応4年の5月~8月。井月が再び伊那谷に現れたのは同じ年(明治元年)の冬だという。旧暦では10月~12月が冬である[新編井月全集p.463、柳の家宿願稿に「明治元辰の冬より」とある]。ただし年譜によれば[新編井月全集p.629~630]、井月は元治元年(1864年)の6月に伊那の長谷にいて、善光寺など北信州を旅したあと、慶応3年(1867年)に再び長谷に来ている。伊那谷の霞松という俳人が、「はじめに逢った時から2~3年して伊那にとどまるようになった」と証言しており[流浪の詩人井月の人と作品p.6]、およそ一致する。だとすれば、戊辰戦争が起こる一年前に伊那谷へ戻って来たことになり、『柳の家宿願稿』の記述と矛盾してしまう。どちらが正しいのか、今となっては確かめようがない。

それにしても、1864~1867の3年間に、善光寺へ戻って『家づと集』を出版し、北信州の仲間たちに配り歩き、越後に帰って墓参りをした、ということであれば、かなり忙しく飛び回ったのだろう。事実、『家づと集』には乱丁・落丁が見られ[井月編俳諧三部集p.168、また筆者所蔵品にも同様の乱丁・落丁が見られる]、十分なチェックをしないまま突貫で出版したのかも知れない。絵師に依頼する余裕がなかったのか、井月の俳諧集の中で唯一、さし絵がない。

善光寺平で『家づと集』を出版した同じ年(1864年)の11月に、井月は尊王攘夷派の「水戸天狗党」の一行を訪ねて、中山道の下諏訪宿に現れたという説もある[俳人井月幕末維新風狂に死すp.196]。

井月は、今後の活動拠点を、伊那谷に作ろうと考えるようになりました。「芭蕉堂(あるいは芭蕉庵)」という名の、俳諧の道場を建てようと思ったのです。幸い、天竜川のほとりの春近(はるちか)という場所で、五声という、よき協力者を得ました。土地は、五声が寄進すると言ってくれました。お金は、仲間や門人たちから寄付を集めることにしました。

春近とは、現在の西春近・東春近・宮田村を合わせた地域である。写真は、西春近下牧の風景。井月はここに、芭蕉堂が建つ日を思い描いていたのだろう。寄付を集めるために『春近開庵勧請文』という趣意書を書いており、「およそ100坪あまりの土地で、草庵の地としては広すぎるが、交通の都合もわずらわしくなく、絶景佳境とまでは言えないが、西に駒ヶ岳があり東に天竜川の流れがある」と言っている[新編井月全集p.468]。また、春近のすばらしさを詠んだ『八景の句』を、宮田村で書いている[新編井月全集p.192]。西春近ではなく、東春近の渡し場のあたりに小さな庵があって、井月が十日ばかり門人たちと句会をしたことがあったらしい[新編井月全集p.530]。短期間であったが、俳諧の道場を持つことができたのだろう。思うに、井月は定住するための住居が欲しかったのではなく、門人たちが集まれるような場所が欲しかっただけなのかも知れない。

しかし明治5年(1872年)、新政府は「戸籍」という新しい法律を作りました。旅暮らしの井月には、戸籍がありません。春近の人々は、戸籍のない井月が「芭蕉堂」を作って住むことを、ひどく嫌がりました。当時は、まだ戊辰戦争が終わったばかりでしたから、新政府の決めた法律に逆らえばどんな厳しい罰を受けるかわからない、と恐れていたのでしょう。そこで村人たちは、井月に、ふるさとの越後へ行って戸籍を持ってくるように勧めました。

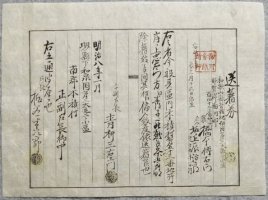

この画像は井月に直接関係する資料ではないが、「送籍状」とか「送籍券」と呼ばれるものである(筆者所蔵品)。当時は、村の戸長がこういった書面を手書きで発行して、戸籍の移動をおこなった。井月の場合、まず故郷へ帰って自分の戸籍を作り、送籍状を書いてもらって、それを春近へ持ち帰る、という手続きが必要だったのだろう。そもそも戸籍は、納税や徴兵の基本台帳となるべきシステムであり、戸籍がない者を村に住まわせたとなれば、脱税や兵役逃れの温床となるであろう。それで村人たちは、井月の芭蕉堂建設に反対したのではなかろうか。

井月が戸籍を取りに帰ることになったので、盛大な送別会が開かれました。この送別会には、なんと113人もの仲間や門人たちが集まったといいます。

駒ヶ根市 東伊那の「おもしろかっぱ館」にある銅像。中村新六という人物が、かっぱから痛風の妙薬の製法を教わったという伝説が残っているが[井月の日記p.133]、この中村新六こそ、明治5年(1872年)に井月の送別会を開催した屋敷のあるじである[新編井月全集p.30、案内状に113人の参加者名簿が載っている。130人は誤り]。

ところが送別会が終わって、何日たっても、何年たっても、井月は越後へ帰ろうとしません。いったい、どうしたというのでしょうか。そうこうしているうちに、明治8年か9年ごろ(1875~1876年)、五声が若くして死んでしまったのです。「芭蕉堂」を建てる計画は頓挫しました。

送別会は「柳の家送別書画展観会」というタイトルで行われた。それぞれ自慢の書画を持ち寄ったり、その場で揮毫したりして、売上金を井月の旅費にする、という計画だったらしい。ところが飲み食いなどの経費がかさんで赤字になってしまい、越後へ行けなくなってしまった、と井月は言っている[柳の家宿願稿、新編井月全集p.465あたりの記述]。

南佐久郡北相木村で、明治7年(1874年)の奉納額に井月の俳句が見つかっている[俳人井月幕末維新風狂に死すp.248]。そもそも旅費がないはずの井月が、なぜ佐久地方に行けたのだろう。伊那谷に居づらくなって、佐久地方をさまよったのだろうか。

越後へ帰らなかったのではなく、実際に帰って、長岡城の跡地が畑になっている様子を見てきた、という説もある。「北越の古城跡を見廻りて」という詞書が添えられた俳句があるという[俳人井月幕末維新風狂に死すp.121]。戊辰戦争によって変わり果てた長岡で、井月は戸籍を作ることができず、伊那谷へ戻って来たのではなかろうか。

いつまでも戸籍を持ってこなかったので、仲間や門人たちから不満の声があがったであろう。たとえば伊那市狐島の凌冬という俳人は、門人たちを鼓舞して、井月を越後に追いやろうと画策したらしい[新編井月全集p.451、暇乞の訳]。また、伊那市東春近の門人たちも、かなり井月に対して怒っていたようである[新編井月全集p.506、五声へ宛てた書簡]。このように伊那市方面で門人たちとトラブルになったため、井月は駒ヶ根市の赤穂あたりに行っていたらしい[新編井月全集p.506]。

赤穂にやって来た井月は、しだれ桜で有名な光前寺で、「降とまで人には見せて花ぐもり」という俳句を詠んだ。せっかくの桜の季節に、地上の人間たちが雨を心配している様子を、擬人化の手法を使って巧みに表現している。また、「ふ」るとまで「ひ」とにはみせて「は」なぐもり、というように、語頭をハ行でそろえたことで、春爛漫のやわらかい響きが楽しめる句に仕上がっている。この句が人づてに伝わって、遠く岐阜県の恵那の女性から、ファンレターが届いたという[新編井月全集p.448]。井月の代表句として、光前寺の庭園に句碑が建てられている。井月は、赤穂の亀の家蔵六という人物に、トラブルの仲裁を頼んだようである[新編井月全集p.507]。蔵六は寺子屋の師匠で、維新後は松崎量平という名で学校教師を務めている[赤穂小学校百年史p.11]。井月をよく擁護してくれたようだが[新編井月全集p.451]、仲裁はうまくいかなかったらしい。

五声は、27歳の若さで亡くなったという[新編井月全集p.582]。酒屋を営んでいたが、三度の飯が酒だったというから、それで体をこわしたのだろう[何処やらに井上井月p.91]。井月は、門人たちとのトラブルのせいで、五声のところへは1~2年ものあいだ行ってなかったようだが[新編井月全集p.509]、訃報をどこで聞いたのだろうか。土地を寄進してくれるという約束だけを頼りに、芭蕉堂建設を願い続けた井月だったが、五声の死によって、さぞ打ちのめされたことだろう。

寄付金を集めておいて、結局「芭蕉堂」が出来ないとなれば、詐欺になってしまいます。そこで、山好(さんこう)という門人が一計を案じ、井月を善光寺参りに連れ出しました。善光寺までくれば、越後の長岡まであと半分の道のりです。きっと井月は自力で越後へ帰るだろう、と思って置き去りにしたのです。しかし井月は、やっぱり越後に帰りませんでした。戊辰戦争で焼かれてしまった故郷には、もう帰るあてがなかったのかも知れません。

善光寺。かつて世話になった木鵞は明治3年(1870年)に死去していた[長野県俳人名大辞典p.853]。梅塘も明治9年(1876年)に死去していた[新編井月全集p.461]。井月を善光寺に連れ出した山好という人物は、『春近開庵勧請文』にも名前が出ており[新編井月全集p.468]、井月の片腕となって、芭蕉堂建設を推進していたのだろう。そんな彼が、置き去りという非情な手段を使ったということは、春近で余程のトラブルがあったに違いない。あるいは、井月を詐欺師にしたくないという、止むに止まれぬ気持ちで置き去りにしたのだろうか。

置き去りにされた井月は、どこをどう、さまよったのか。井月全集の編者・高津才次郎氏は、「安曇郡の池田大町方面に行ったとの事であるが、同方面の足跡は明らかでない」[新編井月全集p.577]と記している。ちなみに井月は、過去のことを聞かれると「安曇へ置いてきた書類を見れば分かる」と口走っていたようだが[高津才次郎奮戦記p.12]、今のところそのような書類は発見されていない。

さらに高津氏は、「明治12年の犀川峡行脚はあるいはこの時の事であろうか」と仮説を提示している[新編井月全集p.577]。犀川峡とは、現在の長野市西山地区(七二会・中条・信州新町など)のこと。

長野市西山地区を悠々と流れる犀川。井月は、『家づと集』の製作のときに知り合った仲間たちを頼って、長野市の西山地区(七二会や中条あたり)へ行ったようです。なつかしい井月が来たのですから、きっと仲間たちは喜んで迎えたでしょう。

長野市中条の下長井。山深くとても静かな場所である。俳諧を愛する人たちが多くいたようで、井月との連句が残されている[新編井月全集p.217, 221, 256]。昔から教育文化のさかんな土地柄であったという[中条村の石造文化財p.18]。後日談だが、ここで神主をしていた甫山という人物が、大正8年ごろ、わざわざ井月の消息を尋ねて、伊那市美篶の墓を訪れている[新編井月全集p.580]。若いころに出会った井月の印象が、よほど強烈に残っていたのだろう。長野市中条には、善光寺と大町を結ぶ「大町街道」が通っている。井月は、池田・大町に足を止め、十日に一度くらいずつ善光寺へ出ていたという説もあり[高津才次郎奮戦記p.33]、その途上で、何度となくここを訪れていたのだろうか。

そのうちに井月は、中条でちょうどいいお堂を見つけ、「芭蕉堂」にしたいと言い出しました。でもやはり、戸籍がないので、中条の人々に断られてしまったようです。明治12年(1879年)ごろの出来事と思われます。

左の写真は、長野市中条の市之瀬にある観音堂[中条村の神さま仏さまp.15]。井月が「芭蕉堂」にしようと企てたお堂は、これだろう。高津才次郎氏も「現に観音堂が有る」と記している[新編井月全集p.539]。書簡によれば、お堂のあるじが尾張へ戸籍を取りに行っているあいだに、井月がここで「芭蕉堂」を開きたい、ということだったようである[新編井月全集p.538]。右の写真は同地の芦沼。ここに大日堂というお堂があった[中条村の神さま仏さまp.3]。高津氏も「小堂が現存してゐる」と書いているが、現在では生活センター(集会場)に建て替えられている。井月は、市之瀬でも芦沼でも、どちらのお堂でもよいので、急いで「芭蕉堂開庵披露」をしてしまいたい、と考えていたようだ。

また井月は、同じ書簡に「ぶらぶらいたずらに御手当て下さりそうろう給分にて」と書いている。俳諧の報酬だろうか。「給分」という書き方をしているので、まさか給料がもらえるような仕事(たとえば臨時の教員とか)をしていたのだろうか。

中条の芭蕉堂計画がうまく行かなかった井月は、仕方なく越後へ向かって歩き出し、県境に近い飯山市の瑞穂あたりまで行ったようです。明治12~13年ごろ(1879~1880年)と思われます。

瑞穂にあるこのお堂は、映画「阿弥陀堂だより」の撮影用セットであり、むろん井月の時代のものではないが、このようなお堂を探しながら、越後へあと一歩のところまで帰ったのだろう。

しかし結局、越後へは行かず、ひょっこりと伊那谷へ戻ってきてしまいました。そのときに村人と交わした会話が伝わっています。

「はい御免よ」

「先生か?」

「ハイ私じゃ、千両千両」

「越後へ行ったそうだが?」

「それが行かんじゃ。ハイこれが土産だ」

「山好の家へ寄ったか?」

「寄らんじゃ。寄れば山好が面目ないじゃ」年譜[新編井月全集p.634]の明治12年を見ると、3月に上水内郡下長井(長野市中条)に行っており、初夏に七二会を訪れたあと、晩夏に下高井郡瑞穂村(飯山市瑞穂)まで足を伸ばしている。さらに年譜の明治13年を見ると、4月まで瑞穂にいて(p.262に「春四月」とあるので新暦の4月であろう。明治13年の新暦4月1日は、旧暦の2月22日)、その後、晩春(旧暦3月)に伊那谷の箕輪へ戻っている(ここは年譜の順序が逆転しているので注意が必要)。明治13年の旧暦3月末日は、新暦5月8日であり、「翌年の5月頃、ひょっこり伊那谷へ戻ってきた」という説と合致する[新編井月全集p.576]。

ただし、井月が善光寺に連れ出されたのは、秋だったという説もあって[高津才次郎奮戦記p.11]、実際このとき井月が「土産だ」といって詠んだ俳句は「秋経るや葉にすてられて梅もどき」である[新編井月全集p.576]。そうすると3月に上水内郡下長井に行ったという年譜と矛盾してしまう。とすれば、善光寺に置き去りにされた事件と、明治12~13年の北信州歴訪は、別々の出来事だったのだろうか。

なお、明治15年(1882年)、長野市豊野で作られた『白斎追善句集』の連句に井月が載っているので[新編井月全集p.331]、この年にも北信州を訪れていた可能性がある。白斎は嘉永4年(1851年)に亡くなっているから[長野県俳人名大辞典p.750]、井月が若いころに世話になった人物なのだろう。追善句集の実際の発行は明治16年(1883年)で、白斎の三十三回忌にあたる。追善句集を作るという呼びかけに応じて、出かけて行ったのだろうか。

井月は、「立そこね帰り後れて行乙鳥(ゆくつばめ)」という俳句を、あちこちで書いている[新編井月全集p.451]。帰らなかったことへの言いわけと、今度こそ本当に帰ります、という意味を込めた句なのだろう。「国へ帰ると云うて帰らざること三度」という詞書もあり[新編井月全集p.137]、井月はたびたび「越後へ戸籍を取りに行く」と言っては仲間たちから旅費を集めていたのかも知れない。井月の書簡にも、旅費を都合してほしいという記述が見られ[新編井月全集p.510など]、明治17年(1884年)の日記にも「越行きの沙汰十銭お恵み」とあるから[新編井月全集p.403]、よほど晩年まで、帰る帰ると言い続けていたと思われる。村人たちからは、「一体いつになったら帰るのかね」と思われていたのだろう。

三、晩年の暮らしぶり

「芭蕉堂」を作る夢を失った井月は、お酒におぼれるようになりました。着物はだんだんボロになり、汚い格好で訪ねてくるので、村の女性たちに嫌われました。腰にひょうたんをぶらさげて、杖をつきながら、牛よりも遅い歩調でトボトボと道を歩くと、村の子どもたちが石を投げつけました。しかしそれでも井月は、家々を泊まり歩く暮らしを続けました。

晩年の井月は、およそこの範囲をぐるぐる回り歩いて暮らしていたらしい。この地図は、井月の日記帳に出てくる主な場所を拾い上げたもの。ただし、ときどき飯田市まで足をのばすこともあったようである[新編井月全集p.400]。井月には、あちこちの村に「得意先」とも言える家があって、順番に訪問したのだろう。井月の日記帳には、どこで何を食べたか、酒が出たか、出なかったか、うまかったか、まずかったか、克明に記されている。

高遠城下では、建福寺に泊めてもらうことが多かったようである[新編井月全集p.365など]。この石段を、杖をつきながらトボトボと昇り降りしたのだろうか。きっと俳諧師には門閥・縄張りのようなものがあったのだろう、高遠城下には井月の得意先と呼べるような家がなくて、寺に泊まったのかも知れない。

手良から見た戸倉山。富士山を遠望したような形に見えるので「伊那富士」とも呼ばれている。井月も、この大パノラマのような伊那谷の風景を楽しみながら、牛よりも遅い歩調でトボトボ歩いたのだろう。「冬晴や有繋伊那富士十回山 井月」(ふゆばれや さすがいなふじ とくらやま)[高津才次郎奮戦記p.21, 48]旅暮らしは、常に危険と隣り合わせだったのだろう。井月は、溝にはまって動けなくなったことがあったようだし[新編井月全集p.566]、駒ヶ根市中沢の冬の道で命を落としそうになり、竹村熊吉という人物に助けられたことがあった[新編井月全集p.508, 572]。

井月は、だらしない酒の飲み方をしたらしい[何処やらに井上井月p.81]。日記にも、朝から酒を飲んでいた様子が頻繁に書かれている[新編井月全集p.366など]。しかも、弱くてすぐに泥酔してしまう人だったという[新編井月全集p.558]。明治9年(1876年)に書いた『柳の家宿願稿』には、「酒を飲まなければ、手がこんにゃくの幽霊のよう」に震えると書かれているので、すでにこの頃からアルコール依存症の症状が出ていたか[新編井月全集p.465、ただし原文は明治九年ではなく明治九月 日と書かれている]。また、善光寺で置き去りにされたときも、手が震えたのか、わらじのひもを素早く結ぶことができなかったようである[新編井月全集p.576]。

酒のほかにも嫌われる理由があった。井月は虱(しらみ)だらけだったのである。井月が来たら、まず脱がせた服を熱湯で煮て、虱退治をおこなう必要があったという[何処やらに井上井月p.63]。井月が帰ったあとも、虱掃除が大変だったらしい[何処やらに井上井月p.81]。なお井月は、えりから虱を取り出して、手のひらの上で相撲をとらせ、再びえりの中に戻した、という話が伝わっている[俳人井月p.156]。

また、下痢や寝小便をもらしたり[新編井月全集p.559]、いろり端で皮癬(ひぜん、ダニによる皮膚病)をボリボリかいたりしたようなので[新編井月全集p.577]、村の女性たちが嫌がったのも無理はない。しかも井月は、気に入った家に何日でも泊まり続けることがあって、「ちょっとどこかへ行って来たらどうです」と言われることもあったらしい[新編井月全集p.577]。井月を帰すには金銭を与えても駄目で、酒をひょうたんに詰めてやると喜んで帰ったという[新編井月全集p.580]。

村の子どもたちは、井月に石を投げつけるだけでなく、ときには大勢で「通せんぼ」をしたという。井月は、決して逆らわずに、子どもたちがやめるのを待ったり、遠回りした[高津才次郎奮戦記p.13]。いっぽうで、村の子どもたちが、亀に酒を飲ませていじめているのを見た井月は、「そういう無慈悲なことをするものではない」と言って、助けてやったという[井月句集p.303]。また、村の子どもがケガをしたとき、行李から薬を出して手当てをしてくれたという[井月句集p.308]。村の子どもに小遣いをやったという話も伝わっている[何処やらに井上井月p.64]。

南アルプス仙丈ヶ岳と、木造校舎。井月は寺子屋の師匠たちと親しく交流していたが、明治5年に学制が発布されると、師匠たちは学校教師になっていった。学問を愛する井月は、村々に学校ができてゆく様子を、ほほえましく見守っていたに違いない。「春の日やどの児の顔も墨だらけ 井月」 しかし、そんな子どもたちから石を投げつけられたのは、なんとも皮肉である。ちなみに、仙丈ヶ岳は標高3033メートル。雪を頂くととても美しく目立つ山である。

家々を回りながら、井月は次のような仕事をしていたようです。

- 揮毫・・・短冊、色紙、屏風などに、書をしたためる。

- 引き墨・・・門人たちが作った俳句を見て、添削する。

- 奉納額・・・門人たちの俳句を、大きな板に書いて寺社に奉納する。

- 奉燈句・・・俳句の公募を行い、審査し、入選作を寺社に奉納する。

- 歳旦帖・・・門人たちと小句集を作って、新年を祝う。

- 運座・・・何人かで集まって、俳句の会を開く。

- 連句興行・・・何人かで集まって、連句の会を開く。

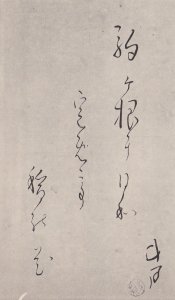

井月の短冊(左は筆者所蔵品。右は画像処理で筆跡だけを抽出したもの)。井月の筆跡はとても流麗である。酒や食事のお礼に、こういった短冊を書き散らした。「繭自慢蚕祭りの手がらかな 井月」。当時の伊那谷は養蚕が盛んだったので、こういった句を書くと、農家のご主人から喜ばれたのだろう[繭自慢の句は新編井月全集p.97にあるが、これは未収録の類句]。

井月が選者を務めたと思われる奉燈句(筆者所蔵品)。投句料を徴収して、俳句を公募したのだろう。入選作品を大きな和紙に書いて箱型の木枠に貼り付け、行灯(あんどん)のように内側に火を灯して神社に奉納した。井月にとって、よい収入源となったはずである。末尾は「鬼面を脱して見れば笑顔哉 井月」という句で締めくくられている[新編井月全集には載っていない新発見句]。ほかにも井月は、「用文集」という手習いのお手本をいくつも書いており[新編井月全集p.454]、きっとこれも収入を得るための仕事だったのだろう。

井月の金銭感覚は、どうであったか。一文無しで高遠城下の市(いち)へ行くというので、人から笑われたという話が伝わっている[新編井月全集p.579]。また、酒代のツケがたまっていたようである[新編井月全集p.569]。しかし収入があったときには、ツケを支払いに行くこともあったらしい[新編井月全集p.567]。

出産や法事などがあれば、井月は俳句を書いて、お祝いやお悔やみの代わりに置いて行きました。家の新築や、橋の架け替え、長寿祝いなどで、頼まれて俳句を書くこともありました。一方で、頼まれもしないのに、思いつくままに揮毫することもあったようです。紙があれば、あるだけ書いてしまうので、困った村人たちは「井月が来たら紙を隠せ」と言っていたそうです。

天竜川にかかる殿島橋。東春近と西春近を結ぶ交通の要衝だが、増水のたびに壊れ、江戸時代から何度も架け替えられてきた歴史がある。井月は、明治16年(1883年)に行われた架け替えのときに「礎は亀よはしらは鶴の脛」という句を詠んでいる[新編井月全集p.191]。鶴は千年、亀は万年と言われるように、この橋も長く丈夫であってほしい、という願いが込められているのだろう。現在の橋も、平成18年(2006年)7月豪雨のときに橋脚が壊れている。このころからでしょうか、井月はちょっとおかしな行動をするようになりました。たとえば次のような話が伝わっています。

- 子どもたちに石を投げられ、頭から血が出ても、振り向きもせず歩き続けた。

- 犬とにらみ合いのケンカをし、うなりながらグルグルと回っていた。

- 川原に座り、着物についたシラミをつぶして、石の上に並べていた。

- 夏羽織をあげたところ、井月はそれを使って、魚をすくっていた。

- 冬羽織をあげたところ、井月は寒そうにしている物乞いにやってしまった。

- だまって人の家に上がり込み、また、だまって出て行くことがあった。

- 柿の葉っぱを拾ってきて、手みやげだと言って置いて行った。

晩年の井月[井月全集p.17、下島空谷による]。やせていて背が高く、はげ頭でひげもなく、まゆ毛も薄く、切れ長なトロリとした斜視眼だったという。極めて無表情で間の抜けた顔だった[新編井月全集p.557]。しかし、何かものを見つめるときの目には、ちょっとすごい光があった。鼻も口も大がかりで、顔面は赤銅色(=日焼けした肌色)で、まるで彫刻のような感じだったという[井月句集p.294]。なお、五声の弟である有隣は、「井月の色の黒さや時鳥」という句を作っている[新編井月全集p.571]。常に村々を歩き回っていた井月は、かなり日焼けしていたのだろう。井月の声は小さく、舌がもつれて何を言っているのか聞き取りづらく、寡黙だったという[新編井月全集p.559]。また、「ひひひひ」という笑い声だったらしい[新編井月全集p.571]。きっと、口をあまり開けずに笑ったのだろう。ちなみに井月の好物は、なすの漬物だったという。正月には、これを「初夢漬け」と称してしゃぶっていたらしい[高津才次郎奮戦記p.48]。

いっぽう、いくら落ちぶれても、書や俳諧の腕前は大したもので、村人たちを驚かせていたようです。

- 芭蕉の「幻住庵の記」という長い随筆を暗記していて、かなり酒を飲んでいるのに、一字も間違えることなく書き上げることができた。

- 奉納額の製作を頼まれると、酒を一口飲んでは書き、書いてはまた飲み、という様子でひどく時間がかかったが、その仕上がりは見事であった。

- ある家の土蔵の建前で、棟木に揮毫してほしいと頼まれたが、泥酔していてできなかった。棟木を上げて二~三日後、井月は足場に登り、仰向けの姿勢になって見事に揮毫したという。

- ある家の縁側で俳句を書き始めたところ、通りがかりの人たちが「私にも一枚」「私にも一枚」というので、紙のあるだけ書いてやった。もらった人たちは寸志を包んで置いていったので、井月はそのお金を持って料亭へ酒を飲みに行ったという。

- 字を書くときは、常にきちんと正座して書いた。夜中に起きて、一人で書くことも多かったという。

- 連句では、驚くべき速さで、相手の句に対して続きの句を付けることができたという。

晩年の井月の持ち物を再現してみた。わらじ・つえ・ひょうたん。ほかに、行李と風呂敷包みを両掛けにしていたというが[新編井月全集p.558]、その中には、歳時記・芭蕉七部集・芭蕉の像と[新編井月全集p.575]、矢立(筆入れ)などが入っていたのだろう[俳句あるふぁ1996年2~3月号p.30に、井月の矢立の写真が載っている]。たったこれだけで暮らしてみろと言われたら、だれが真似できるだろうか。井月の時代には、行脚(あんぎゃ)とか雲水(うんすい)とか雲客(うんかく)と呼ばれる旅の俳諧師が、数多くいたものと思われる。井月だけが特別の存在だったわけではない。ただ、井月のように、徹底して行脚生活を貫き通した人は、そう多くなかったのではなかろうか。大抵の俳諧師は、自分の家を持ち、旅に出るにしても一種の「旅行」であって、井月のような「旅=人生」という生き方は、なかなかできるものではなかったであろう。

井月の性格は、けなげで礼儀正しく、決して顔色を変えず、「聖人のようだ」とまで言われていたようです。

- とても丁寧な挨拶をしたらしい。「礼儀というものは、しなければならないから」と言ったという。

- なにか欲しいときは、直接言葉で言うのをはばかって、家の中でも手紙に書いて渡すことがあったという。

- どんなにボロになっても、着流しではなく、はかまを履いていたという。

- 新しい着物を受け取ろうとせず、「これがよろしい、お垢つき」と言って、古い着物を受け取ったという。

いっぽうでプライドが高い一面もあったようです。

- 井月に、お米を手づかみでやったところ、怒って受け取らなかったという。

- ある有名な俳諧師の書を見せられたとき、井月はニヤニヤ笑って、「美しい妻を持って、贅沢をして、机の上で出来上がる俳句だもの、うまいはずよ」と、嫌味なことを言ったらしい。

- あるとき井月は、「これでも一斎の門人だからな」と言い放ったという。一斎とは、江戸の昌平坂学問所(現在の東京大学の前身)の総長・佐藤一斎のことか。

ほかにも、わざと難しい漢字ばかり選んで井月に読み方を問うてみると、「ははは、これは字引きから出して試すのだな」と笑って、余裕で答えたという話が伝わっている[高津才次郎奮戦記p.38]。自分の学問にプライドを持っていたのだろう。「これでも一斎の門人だからな」という捨てゼリフは、漢字の読み方で有隣(五声の弟)と言い争いになったとき、意地になって言い放ったものだという[高津才次郎奮戦記p.73]。

井月は、東京で俳諧師たちが作った「教林盟社」という結社に興味を持っていたようである[新編井月全集p.466, 548]。「東京教林盟社中 柳の家井月」と署名した書道作品も残っている[井上井月真筆集p.135]。教林盟社の中心になっていた為山・素水という人物とは交流があったようだから、井月も加入していた可能性はじゅうぶんある。為山は、『紅葉の摺もの』『越後獅子』『家づと集』に載っているし、素水は伊那谷の出身である(現在の辰野町小野)。

しかし、明治18年(1885年)に発行された教林盟社の『結社名員録名簿』を見ると、凌冬をはじめ、井月の仲間や門人たちが数多く載っているのに、井月自身の名前はない。加入していたが途中でやめたのか、あるいは興味を持っただけで結局加入しなかったのか。もしかしたら会費が必要で、払えなかったのだろうか。

凌冬は、教林盟社の分社(円熟社)を運営するほどの幹部だった。だが井月と凌冬は、仲たがいをしていた時期があるらしい[新編井月全集p.452]。凌冬の妻・なみの句集を、井月が小便で汚してしまったからだという。あるいは、凌冬が楽しみにしていた鯖を、留守のあいだに井月に食べられてしまったからだという説もある。

井月の日記には、「十銭お恵み」という記述がときどき出てくる[新編井月全集p.361など]。しかし自分は物乞いではないぞ、というプライドは強かったようである[俳人井月幕末維新風狂に死すp.128]。人の家を訪問する時は、手土産を持って行った[新編井月全集p.570]。ただし、よその家でもらったものを、そのまま次の家に持っていった、という話も伝わっている[何処やらに井上井月p.64]。

四、井月の最期

以前は親切にしてくれた人たちも、だんだん歳をとったり亡くなったりして、井月を温かく迎えてくれる家は減っていきました。家の中に入れてもらえなかったり、居留守を使われたりと、冷たい扱いを受けることもあったようです。

辰野町宮木・長久寺。ここの住職は、かなり俳諧ができる人だった。井月がこの寺を訪れたところ、女中に追い払われてしまい、「花に客しらで碁をうつ一間かな 井月」という句を残している[新編井月全集p.71]。「私という客が来ているのに、和尚さんは知らないで、奥の間で碁を打っていますね」という意味だろう。

そんな中、美篶(みすず)の梅関、押出(おしだし)の霞松という人たちが、井月の面倒をよく見てくれるようになりました。

霞松は越後の出身で、戊辰戦争のときは彰義隊の一員として戦った経歴のある人物[井月の日記p.117]。同郷の井月のために何かと尽力してくれたのだろう。押出とは、美篶・富県・高遠の境界にある集落。かつてここには土蔵が建っていて[何処やらに井上井月p.213]、霞松はその一階で雑貨屋を営んでいた。たばこや駄菓子が所狭しと並べてあったという[高津才次郎奮戦記p.76]。現在は3つの句碑が建っており、手前から芭蕉・霞松・井月の句碑である。

梅関は、井月を「分家した娘の義父」ということにして、戸籍を作ってくれました。ようやく念願の戸籍ができたのです。井月の戸籍上の名前は、塩原清助(しおはら せいすけ)となりました。明治17年(1884年)のことだと言われています。

井月の戸籍ができたのは、明治17年ではなく明治18年という説もある[何処やらに井上井月p.9]。なお、井月は、義理の娘のために婿探しをしている[新編井月全集p.536]。それなりに家族を持つ者としての自覚はあったらしい。

昭和13年(1938年)に刊行された『郷土読物 井月さん』では、塩原に「しおばら」とルビが振ってあるが、地元の住民たちは「しおはら」と名乗っている。また、同書では梅関に「ばいせき」とルビが振ってあるが、現代では「ばいかん」と読む人が多いようである。

伊那市美篶の末広にある句碑。「落栗の座を定めるや窪溜り 柳の家井月」という句が刻まれている。戸籍ができて自分の居場所が定まった、という気持ちを詠んだのだろう。この場所に、塩原家の離れがあり、井月はたまに来て泊まっていったという。納屋だったという説もあるが[何処やらに井上井月p.252]、ちゃんと玄関と二間のある離れだったという説もある[井上井月研究p.87]。昭和20年(1945年)に取り壊されたという。井月は、もっと前の明治3年(1870年)から、塩原家に入って清助という名になっていた、という説がある[みすゞ~その成立と発展~p.707、俳人井月幕末維新風狂に死すp.117]。ところが明治7年(1874年)、梅関の長女の婿が、弟の徳蔵という人物を井月の代わりに相続人にしようと、井月の失踪届を出したらしい。徳蔵は梅関の次女の婿になったが、嫌になって出て行ってしまった。それで明治17年(1884年)、次女の義父として、井月が再入籍することになったという。

井月の戸籍については異説がある。伊那市美篶の笠原の、柳沢六平という人物の義兄弟として、戸籍に載っていたという[俳人井月幕末維新風狂に死すp.141]。柳沢家は、武具を作る鍛冶屋を営んでいて、幕末のころ井月が身を寄せていたらしい。柳沢から一字をとって、「柳の家」と名乗ったのだろうか。

井月は、これまでに集めた俳句をまとめ上げて、『大奉書壱枚摺口画入諸家投吟集』という、俳諧集の原稿を作り上げました。しかし飲んだくれの井月にはお金がなくて、もはや出版することができなかったようです。そんな井月を見かねてか、梅関と霞松は、井月のために『余波(なごり)の水くき』という俳諧集を出版してあげました。明治18年(1885年)、井月は数え歳で64歳になっていました。

井月の日記帳は、『大奉書壱枚摺口画入諸家投吟集』の下書き原稿だったらしい。完成した原稿は霞松のところにあり、高津才次郎氏が井月全集の後記で取り上げているが[新編井月全集p.586]、その後の所在は不明である。

『余波の水くき』(伊那市創造館所蔵品)。巻末は、「落栗の座を定めるや窪溜り 柳の家井月」の句で締めくくられている[新編井月全集p.446]。『余波の水くき』の編集は、梅関や霞松がおこなったらしく、版下も井月の字で書かれていない。なぜ、井月自身が編集した『大奉書壱枚摺口画入諸家投吟集』ではなく、『余波の水くき』になったのか。序文も、当初は赤穂の亀の家蔵六が書く予定だったが[新編井月全集p.462]、凌冬のものに替えられたらしい[井月編俳諧三部集p.177]。

『余波の水くき』は、伊那谷の俳人による句が全体の7割を占めるが、そればかりでなく、井月のために全国から俳句が寄せられている。載っている俳人の数を、都道府県別に色分けしてみた。水色は1名のみ、黄緑色は5名未満、緑色は10名未満、紫色は10名以上(ただし佐賀と長崎は合わせて1名である)。もしかしたら、教林盟社の凌冬の人脈を使って、俳句を募集したのではなかろうか。それで蔵六ではなく凌冬が序文を書いたのではなかろうか。出版費用を捻出するためには、新たに俳句を集め、投句料を徴収する必要があったのかも知れない。しかし『大奉書壱枚摺口画入諸家投吟集』という物々しい題名では、だれも応募したがらないであろう。それよりも『余波の水くき』といった風流な題名で、「年老いた俳諧師のために俳句を募集します」と呼びかけたほうが、応募があるだろう、という事情だったのではなかろうか。実際に応募はたくさんあり、霞松は「余波余波と風客のいと絶もなく数多(あまた)の高詠をおくりたすけることのこよなき僥倖なりけらし」と書いているし、梅関は「紙筆の労もいとゐなくひきもきらず投吟の諸君を謝して」と記している[井月編俳諧三部集p.238]。

戸籍ができ、俳諧集もでき、あとは安らかに余生を送ればよいはずの井月でしたが、しかしその後も旅暮らしをやめませんでした。きっと、自分の生き方を変えることができなかったのでしょう。俳諧師として、旅暮らしを最後までつらぬき通したかったのでしょう。

井月は、四徳へも晩年までかよい続けていたようだが、四徳へ通じる折草峠は、とても長くて寂しい。牛よりも遅い歩調でトボトボと歩いたならば、いったい何時間かかったのだろう。現在は井月の句碑が建っている。ちなみに、この句碑には拓本をとった跡がついており、その拓本が、めぐりめぐって今は筆者の手元にある。「濃く薄く酔て戻るやもみぢ狩 井月」。

そしてとうとう、明治19年(1886年)の12月、駒ヶ根市東伊那の田んぼの中で、井月は行き倒れになって発見されました。こんなところで死なれては困ると思ったのでしょうか、村人たちは、井月を戸板に乗せて火山(ひやま)峠を越え、隣の富県(とみがた)へ運んで、置いて帰りました。

火山峠の上り坂。それほど標高が高いわけではないが、長くて険しい。病人を担いで、わざわざ隣村まで運ぶのは大変だったろう。

火山峠には、井月の門人たちが明治2~3年(1869~1870年)ごろに建てたという、芭蕉の句碑がある(写真左)。行き倒れになった井月は、この碑の横を、どんな気持ちで運ばれていったのだろうか。その隣には、井月没後100年を記念して建てられた句碑がある(写真右)。「闇き夜も花の明りや西の旅 井月」。

井月は、富県で竹風という門人に助けられ、村人3~4人の力を借りて、押出の霞松の家へ担ぎ込まれました。霞松は、また若い人たちの力を借りて三峰川(みぶがわ)を渡らせて、井月を美篶の梅関の家へ送り届けました。

三峰川。上伊那クリーンセンターのあたり。井月が渡ったのはこの付近か。橋ではなく、中洲を伝いながら渡ったのだろう。東伊那→富県→押出→美篶と、井月は「たらい回し」にされたわけだが、しかしこれには異説がある[新編井月全集p.611]。火山峠を運ばれた井月は、富県で何日か静養したあと、「美篶へ行って死にたい」と言ったらしい。そこで、付き添いを2人付けてやったが、桜井天伯社のあたりまで来ると、付き添いを断って一人になったという。そこから井月が三峰川を渡り終えるまで、2人は見送っていたという。梅関の家では、門口に病みほうけた井月が倒れていたので、さっそく中に入れて看病したという。

井月が付き添いを断って一人になったと伝えられる桜井天伯社。現在では句碑が建てられている。ここから斜面を下ると、三峰川にたどりつける。井月は、梅関の家の離れでしばらく看病してもらいましたが、明治20年(1887年)3月10日(旧暦2月16日)、数え歳の66歳で亡くなりました。亡くなる直前、霞松が井月に筆を握らせたところ、「何処やらに寉(たづ)の声きく霞かな」という俳句を書き残したと伝えられています。そして、霞松が焼酎をひとさじ飲ませると、眠るように往生したといいます。

井月の墓。ただし本来は句碑で、「降とまで人には見せて花ぐもり」の句が刻まれていたという。風化して、現在は「人」の一字が辛うじてわかる程度。井月の最期には異説がある。梅関の三女が、町で買ってきたまんじゅうを井月にやった。翌朝、井月はまんじゅうを胸の上に載せたまま眠っており、話しかけたところ、ぱちりと目を開けて、次に目を閉じたときには事切れていたという[新編井月全集p.612]。このときのエピソードに因んだのだろうか、伊那市には「井月さんまんじゅう」という和菓子が存在する[俳句あるふぁ1996年2~3月号p.31]。

井月は生前、「俺が死んだら俵にでも詰め込め」と言っていたという[新編井月全集p.578]。だが実際には、塩原家の墓に埋葬され、ちゃんと「塩翁斎柳家井月居士」という戒名も付けてもらっている[新編井月全集p.562]。塩原家の菩提寺である高遠の龍勝寺によって、人並みに葬式を出してもらったのだろうか。龍勝寺には、井月の絶筆の句碑が建てられている。

井月が亡くなる6日前、梅関は駒ヶ根市中沢の梅月のところへ、病気の井月のために俳句をもらいに行っている[新編井月全集p.610]。いったい何のためだろう。井月の死期が近いのを悟った梅関が、世話になった人々に知らせに行ったのだろうか。

井月の命日である旧暦2月16日は、釈迦の命日である2月15日の一日あとである。それで有志の手によって「涅槃会に一日後るゝ別れかな」という句を井月の辞世とし、句碑を建立する計画があったらしい[新編井月全集p.612]。一方、井月が亡くなったあと、梅関は「闇き夜も花の明りや西の旅」という句を辞世として、縁ある人々のところへ配ったという[新編井月全集p.613]。西の旅とは「西方極楽浄土」へ向かう旅のことだろう。なお、旧暦2月16日は西行の命日と同じである。井月は、芭蕉のほかに西行も敬愛していたという。

絶筆である「何処やらに寉(たづ)の声きく霞かな」は、ずっと以前に四徳で詠んだ句だというが、死に臨む心境にふさわしいと思って書いたのだろう[新編井月全集p.32, 41, 562]。「春霞の中、どこかで鶴が鳴いている。いよいよ北へ飛び立つ日が来たのだろう。私もあの世へ飛び立つことにしよう」といった解釈ができる。鶴の白さと霞の白さの取り合わせが素晴らしい。

五、再発見された井月

時は流れて大正時代。東京の作家・芥川龍之介(1892~1927年)は、ある医者と親しく語らっていました。医者の名前は下島空谷(くうこく、本名は勲、1870~1947年)。芥川の主治医でした。

ある日、空谷が語ってくれた「井月」という奇妙な男の話に、芥川はとても興味を持つようになりました。実は、この空谷という人は伊那谷の出身で、幼いころ井月に石を投げつけた、まさにその少年だったのです。彼の実家には、井月がときどき出入りしていて、少年の頃、井月のために酒を買いに行かされたこともあったそうです。

空谷から話を聞くうちに、芥川は、井月の俳句を読んでみたいと思うようになりました。しかし、あちこちで書き散らした俳句があるだけで、それをまとめた本など、あろうはずがありません。そこで芥川は、空谷に『井月の句集』を作るよう、強く勧めました。

空谷は、伊那谷で暮らしている弟に頼んで、井月の俳句を集めてもらいました。俳句は千句ほど集まり、大正10年(1921年)、略伝や奇行逸話などを加えて『井月の句集』が完成しました。あとがきは芥川が書きました。

『井月の句集』は、空谷が親しくしていた作家などのところへ配られ、それなりに反響があったようですが、非売品で発行部数がわずかであったため、じきに無くなりました。ともかく、伊那谷の片田舎に埋もれて忘れ去られようとしていた井月の作品と人生は、この本によって世に知られるようになったのです。

『井月の句集』(筆者所蔵品)。表紙は、つぎはぎのあたった糞掃衣(ふんぞうえ)をイメージしているという。見返しには「井泉水先生恵存 編者」と朱書きされており、自由律俳人・荻原井泉水へ空谷が贈呈した本であることがわかる。ちなみに、井泉水の門人には種田山頭火がいる。

芥川は、「駒ヶ根に日和定めて稲の花 井月」の真筆を所有していた[左の写真、井月の句集 巻頭から引用]。おそらく空谷からプレゼントされたのだろう。井月の代表句の一つである。「駒ヶ根」は駒ヶ根市のことではなく、中央アルプス駒ヶ岳のこと。右の写真は、稲の花が咲く8月の駒ヶ岳。芥川は『庭』という短編小説に井月を登場させている。

「蛙が啼いてゐるな。井月はどうしつら?」また、俳句にも井月を登場させている。単なる興味を通り越して、かなり井月という人物像に感化されていたのではなかろうか。

「井月の瓢は何処へ暮の秋」

「鯉が来たそれ井月を呼びにやれ」

「井月ぢゃ酒もて参れ鮎の鮨」

ところ変わって大正13年(1924年)、伊那の高等女学校に、一人の教師が赴任してきました。名前は高津才次郎(1885~1969年)。彼は伊那谷で暮らすうちに、「井月」という奇妙な男がいたことを知りました。そこで教え子たちに、井月の書が家にあれば見せてください、と呼びかけてみると、あとからあとから作品が出てきたのです。

それ以後、高津は休みの日を費やして、井月の調査を行いました。そして、空谷が作った『井月の句集』の誤りや不足を補い、日記や書簡などの新資料をたくさん加えて、『井月全集』を作り上げたのです。昭和5年(1930年)のことでした。井月の作品や資料は、その後も数多く見つかっており、『井月全集』は何度も増補改訂を繰り返しながら、現在まで長く読み継がれています。

『井月全集』初版本(筆者所蔵品)。見返しには、鶴が翼を広げて一声鳴いている様子が描かれている。これはもちろん井月の絶筆「何処やらに寉の声きく霞かな」をイメージしたものであろう。(第二版以降は、カラーではなく単色で印刷されている。)

『井月全集』を読んだ自由律俳人・種田山頭火(1882~1940年)は、深く感銘を受け、昭和9年(1934年)、はるばる山口県から、井月の墓参りをしようと伊那に向かいました。しかし飯田まで来て肺炎にかかり断念。昭和14年(1939年)、もう一度伊那を目指し、ついに念願の墓参りを果たしたといいます。

伊那市美篶、井月終焉の地の「落栗の碑」のとなりに建てられた、山頭火の碑。自由律俳句が4つ刻まれている。

井月の墓を前にして

「お墓したしくお酒をそゝぐ」

「お墓撫でさすりつゝ、はるばるまゐりました」

「駒ヶ根をまへにいつもひとりでしたね」

「供へるものとては、野の木瓜の二枝三枝」 山頭火『井月全集』の刊行によって、地元の伊那で井月研究のブームが巻き起こったのだろう。当時は、まだ井月会も井上井月顕彰会もなかったから、研究の中心になったのは、学校の先生たちだったと思われる。伊那高等女学校(現在の伊那弥生ヶ丘高校)では高津氏の下で勤務していた前田若水が、美篶小学校では空谷の甥にあたる下島八束(やつか)氏が活躍した。

前田若水は、昭和14年に種田山頭火を井月のお墓へ案内した人物として知られる[天龍の山頭火p.100]。本人は「高津先生から教えは受けたが、井月の研究者ではない」と言っているけれども、昭和39年、井月会発足のときには賛助員として参列しており、はやく「井月記念堂」が出来てほしいと言っている[流浪の詩人井月の人と作品p.59~60]。

昭和7年(1932年)、美篶小学校では井月研究が盛んに行われ、高津才次郎氏が講演に来ている[美篶小学校八十年誌p.223]。昭和12年(1937年)には、井月遺墨展を開催[新編井月全集p.639]。また昭和13年(1938年)に、下島八束氏が中心となって『郷土読物 井月さん』という本を作った。ただし奥付には、このことが明記されていない[井月全集第五版p.481に、執筆に関わった5名の職員が載っている]。昭和15年(1940年)、美篶小学校の近くに句碑を建てることになり、空谷を招いて、除幕式が行われた[新編井月全集p.640]。句碑はその後、道路の拡幅工事によって「六道の堤」へ移動したという。「何処やらに寉の声きく霞かな 井月」。

その後、井月研究の中心は井月会・井上井月顕彰会に移り、美篶小学校で研究が行われた記録は残っていない。ただ、時代は下って平成29年(2017年)、美篶小学校では、井月没後130年を記念して「井月さんの歌」を作った。その記事を地元の新聞や郷土誌[伊那路2017年6月号p.29]に載せたところ、ご覧になった書家の池上信子氏が、なんと額装の作品にして下さった。児童玄関に掛けられている。現在、井月の記念館のようなものはありませんが、伊那市創造館には、井月の常設展示があります。

伊那市創造館。真筆をはじめ、さまざまな資料が展示されているので、とりあえず井月作品を自分の目で見てみたいという人は、ここを訪れるのがベストだろう。建物自体にも趣がある。もともとは昭和5年(1930年)にオープンした図書館であり、歴史的建造物として有形文化財に指定されている。昭和5年といえば『井月全集』の初版が出来たその年である。

筆者: 一ノ瀬武志

令和2年(2020年)典拠一覧

「結社名員録名簿」(教林盟社、1885)

「井月の句集」(下島勲氏、1921)

「伊那の俳人」(小林郊人氏、1927)ただし井月の記事は高津才次郎氏執筆

「俳人井月」(長谷川亮三氏、1930)

「井月全集」(下島勲氏・高津才次郎氏、1930, 1974, 1989, 2009, 2014)

「郷土読物(郷土読み物) 井月さん」(上伊那郡東部教育会、1938, 1987, 2001, 2007)

「流浪の俳人 井月の人と作品」(前田若水氏、1965)

「みすゞ~その成立と発展~」(美篶村誌編纂委員会、1972)

「赤穂小学校百年史」(赤穂小学校百年史編纂委員会、1972)

「四徳誌」(小松谷雄氏、1980)

「越後獅子 復刻版」(宮脇昌三氏、1980)

「漂鳥のうた(何処やらに 井上井月)」(瓜生卓造氏、1982, 2011)

「美篶小学校八十年誌」(美篶小学校八十年誌編集委員会、1982)

「中条村の石造文化財」(中条村教育委員会、1988)

「長野県俳人名大辞典」(矢羽勝幸氏、1993)

「俳句あるふぁ」1996年2~3月号(毎日新聞社、1996)

「高津才次郎奮戦記」(信州井月会、2001)

「井上井月真筆集」(井上井月顕彰会、2007)

「中条村の神さま仏さま」(中条村教育委員会、2009)

「天龍の山頭火」(大塚幹郎氏、2009)

「井上井月研究」(中井三好氏、2011)

「井月句集」(福本一郎氏、2012)

「井月編 俳諧三部集」(竹入弘元氏、2012)

「漂泊の俳人 井上井月」(伊藤伊那男氏、2014)

「井月の日記」(宮原達明氏、2014)

「俳人井月 幕末維新 風狂に死す」(北村皆雄氏、2015)

「伊那路」2017年2月号(上伊那郷土研究会、2017)

「伊那路」2017年6月号(上伊那郷土研究会、2017)

「新編井月全集」(下島勲氏・高津才次郎氏・竹入弘元氏、2018)

ほかにも、ここに書ききれないほどの井月関連書を参考にさせていただきました。ありがとうございました。

ご覧いただきありがとうございます。 新潟県 長岡市 わかさ 鍼灸 整骨院 はり きゅう koukichi-wakasa.com